在上海 " 大壶春 ",我找了个靠窗的位置:" 来两客 生煎馒头,蟹粉鲜肉双拼,再来杯豆浆!"

摄影 / 澜澜,图 / 图虫创意

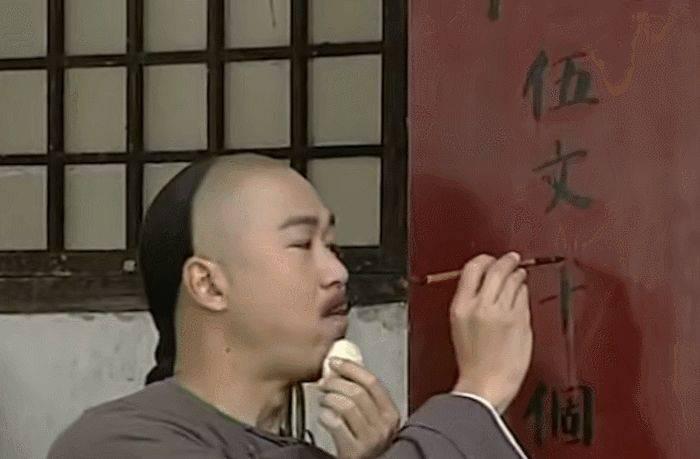

等服务员端上来,我傻眼了,这不是馒头呀!怎么这么像生煎肉包呢?一样的微汤脆底,不变的芝麻葱花,咬一口松面紧肉,和之前吃过的小杨生煎包差不多,唯一的区别就是这个是发面的,皮比较厚,不像小杨生煎那么 " 爆汁 "。 旁边一位带着法兰帽的上海 " 老克勒 " 笑着对我说:" 阿拉上海宁,弗叫 生煎包,就叫生煎馒头。"

摄影 / 吴学文

在上海的这段 " 生煎囧途 ",让我知道了在 " 包邮区 ", 包子可以叫馒头,上海有生煎馒头、小笼馒头;杭州有肉馒头、菜馒头、细沙馒头、葱煎馒头;南通有萝卜丝馒头、荠菜馒头、豆沙馒头、枣泥馒头…… 馒头也可以叫包子,比如温州、衢州、嵊州等地把馒头叫 " 淡包 "。

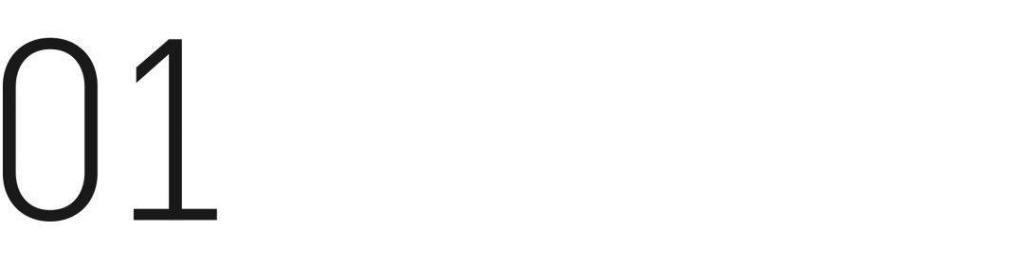

事实上,包子和馒头的 " 分家 " 过程,整整经历了 一千多年。

" 杭州小笼包 " 不是杭州的?

江浙沪地区不但保留了包子 " 馒头 " 称呼的 文化传承,知名的几种包子,也告诉我们为什么包子是麦子做的,却在南方发扬光大。最典型的,莫过于最不杭州的 "杭州小笼包 "。

大家也许认为,这是吃杭州小笼包的场景,可我吃包子的地方,是《东京梦华录》作者孟元老怀念的那座大宋不夜城 —— 开封。在这座老字号 " 第一楼 ",与杭州 " 楼外楼 " 吃的小笼包好 撞衫呀!开封小笼包与杭州小笼包,到底谁是 " 弟弟 "?

北宋包子 " 团建 ",花了三十万?

来自泰州的靖江蟹黄汤包,起源也是北宋开封,宋代周密的《武林旧事》已有记载。北宋靖康之乱后,岳飞 " 渡江淮流民于阴沙 ",靖江八姓就来自于开封移民。

图 / 图虫创意

而上海生煎则诞生于 1920 年代。实业家黄楚九开设的 " 萝春楼 ",招牌便是生煎馒头。1931 年,黄楚九与 杜月笙、黄金荣商战失利," 萝春楼 " 被唐氏接手,其侄唐妙泉另立 " 大壶春馒头店 ",自此诞生了 " 混水生煎 " 和 " 清水生煎 " 两个流派。 安徽 广德水煎包历史比生煎包要早,再但往上溯源,依旧是北宋开封。宋代词人周密在《武林旧事》中有 "杂色煎花馒头",便是生煎包和水煎包共同的始祖。

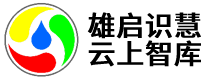

一大波南方包子来袭,你能挑战哪个难度?

制图 / 鱼一条

南方包子多变的现象背后,还藏着包子这种食物随着人口迁徙,随遇而安善于变化的饮食特色。

客家包子多奇葩,赣闽两地都有油炸

我曾经撮合过一对情侣,一方是一个帅气的江西老表,另一方是一位清秀的福建姝妹儿。饭局上,二人相谈甚欢,发现彼此都是客家人,聊起各自家乡特产。发现男方江西赣州,流行吃炸 "芋包子",而女方福建武平,则流行吃炸 "薯包子"。

摄影 / 刘艳晖

二人一交流做法,原来 " 芋包子 " 就是 " 薯包子 ",都是像做鱼丸一样,将面粉、芋头加调料被捏成一个个团子,被扔进沸腾的油锅里,炸至金黄捞出,一个个 " 芋(薯)包子 " 带着焦脆的外壳,芋香、麦香双重夹击下,哪个饕客不 " 沉沦 " 呀? 看着他们两人 " 沉沦 " 爱河,我也陷入了 " 包子控 " 的 " 究极 " 思考,为何江西芋包子与福建薯包子竟如此巧合?我想,这一定反映着客家文化的发散与流变。

当年南迁到赣南和闽西的两支客家人,分别是西晋永康之乱和唐代安史之乱中原移民,炸芋(薯)包子极有可能是中原的炸丸子和赣闽当地芋头结合的产物,战乱年代的无奈之举却成就了后世美食。

大西南的包子,吹弹可破

我吃过最奇怪的包子,是昆明的破酥包子。大颗多汁的香菇丁,浓郁回甜的酱肉,像酥饼一样、筷子一夹就裂开的金黄色包子皮,惊艳得我舌头都快鲜掉下来。这是烤破酥包,蒸的更有意思,一摔就破。

巧合的是,抗战时期流寓贵州的漫画家黄尧,在《漫画贵阳》中也提到了破酥包,与汪曾祺在昆明吃到的破酥包有异曲同工之妙,说明抗战时期云贵因为战争的人口迁徙,无意中促成了美食文化的流动与融合。破酥包的地域分布,与连通贵州和云南的重要通道滇黔大道方向是一致的。

广式早茶包子,藏着北方味道

《晋书何曾传》中有这样一句话:" 蒸饼上不坼十字不食 ",意思就是说馒头不开花不好吃。后赵皇帝石虎,就在开花馒头里加入核桃仁和枣泥等甜馅(《太平御览饮食部》)。而现在粤式早茶里的叉烧包,也是 " 开花馒头 ",这二者有无关联?当然有。魏晋南北朝时期,北方南迁人口大量入粤,带去了大量中原美食。唐代刘恂的《岭表录异》中就有 "蟹黄饆饠,珍美可尚。" 虽然还不是叉烧馅的,但是饆饠就是开花馒头的一种。

现代意义上的叉烧包,起源自上个世纪 20 年代。" 饮啖茶,食个包"" 叉烧包,糯米鸡 " 等俚俗语说明了叉烧包在广式早茶中的地位。而广式早茶中的流沙包与奶黄包,则是十九世纪英式下午茶甜点舶来后本土化的产物。 也许是因为靠近蔗糖产地,以及历史上的经济重心几次南移,我发现越往南包子越甜,澳门的莲蓉包吃着还算正常,表妹曾请我吃过台湾 "垦丁包子",里面的芝士馅刷新了我的三观;我还曾在三亚吃到更加诡异的椰丝包子,据说还是流放琼崖的苏东坡笔下 "椰丝拖罗" 的变体…… 南方的包子如此千变万化,体现了中华美食的博大精深。小小的包子,面皮包着文化底蕴,灌汤里是海纳百川,馅料浓缩了民族融合,每一个褶皱都是历史的纵深。

来源:地道风物