今年 3 月,石嘴山市参加春季义务植树的单位员工在搬运树苗。

石嘴山市委宣传部供图

今年 3 月,大磴沟治理区里,煤矸石渣台新栽种的树苗排排挺立。

本报记者 何宇澈摄

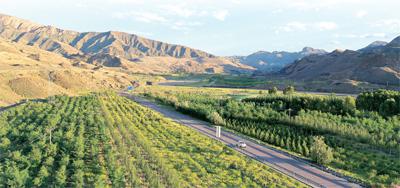

治理后的贺兰山石嘴山段马莲滩片区(摄于 2022 年 8 月)。

石嘴山市委宣传部供图

编者按:山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(" 山水工程 ")是践行山水林田湖草生命共同体理念的标志性工程。" 十三五 " 以来," 三区四带 " 重要生态屏障区域已部署实施 44 个 " 山水工程 " 项目。2022 年 12 月," 中国山水工程 " 入选联合国首批十大 " 世界生态恢复旗舰项目 "。即日起,本版刊登 " 美丽中国 · 山水工程 " 系列报道,展现各地实施一体化保护和修复的探索和成果。

" 看,右手边有岩羊!" 车辆驶入贺兰山,葛义红突然喊道。抬眼看去,3 只灰色的岩羊在溪流边悠然饮水,远处,是披着一层青绿的贺兰山。

这是位于贺兰山腹地的宁夏回族自治区石嘴山市大武口区石炭井街道,60 岁的街道环卫站站长葛义红常年居住于此。

贺兰山是我国重要的自然地理分界线和西北重要生态屏障,富藏煤炭等资源。上世纪 50 年代开始,大规模无序开采使山体地貌遭到严重破坏。2018 年,宁夏贺兰山东麓山水林田湖草生态保护修复工程试点项目正式启动;2021 年,贺兰山生态环境综合整治工作被自然资源部和世界自然保护联盟联合推荐为 10 个中国特色生态保护修复典型案例之一。如今,宁夏已经完成贺兰山国家级自然保护区内外 214 处点位综合整治,治理修复面积超过 40.5 万亩。

矿山治理,关停退出煤炭、砂石企业

" 这两年治理成效逐渐显现,曾经的石炭井矿区有了新变化,不少久居深山的动物下山了。" 葛义红一边说着,一边不时眺望。" 你看,这‘呱呱鸡’多漂亮!" 顺着手指的方向,只见毛色鲜艳、体态浑圆的石鸡成群结队在草丛里漫步,远处,翼展宽大的金雕正在天空盘旋 ……

葛义红生在矿区,长在矿区,工作在矿区。和如今山里清静自然、动物成群的日子不同,曾经的贺兰山里,人声鼎沸、采矿声隆隆。

从上世纪 50 年代开始,贺兰山进入大规模工业化开采阶段。矿山企业遍地开花,非正规小煤窑不计其数。" 那时候还叫石炭井区,最辉煌时曾居住着 10 多万人,医院、商场、学校、餐馆等一应俱全,有贺兰山‘百里矿区’之称。" 葛义红说。

然而,大规模的矿产资源开发使山体地貌被严重破坏,部分野生动物因栖息地大幅压缩濒临灭绝。仅在石炭井的大磴沟区域,就散乱分布着约 50 家煤炭企业,既有露天开采形成的 5 处大型矿坑,还有连绵不断的 10 余座渣山。灰尘漫天、污水横流,极大破坏了贺兰山自然生态系统。

" 从前遍地都是洗煤厂,黑色废水在沟里流淌,土地被染得漆黑。私人矿场把整座山削掉,又挖出一个个采石的大坑,形成百米深的沟壑。" 葛义红对当年的场景记忆犹新," 马鹿、岩羊从来看不到踪影。穿着衬衫,一会儿就被染黑,居民都不敢在外面晒衣服。"

随着中央环保督察的进行,2017 年,宁夏开始大力整治贺兰山生态环境。汝箕沟、石炭井等矿区关闭了所有的露天煤矿,83 处矿业权全部退出,山脚下煤炭集中加工区的 561 家 " 散乱污 " 企业也被关停取缔。

清退矿场,削坡降台,一场轰轰烈烈的矿山治理随之展开。" 跟着贺兰山清理整治指挥部,所有人都扑在废弃煤矸石堆成的渣台上,没日没夜地运输。" 作为石炭井街道环卫站站长,葛义红参与了全过程。

煤矸石被矿车堆成近百米高的废渣台,为了减少坡度,防止水土流失,再被削成 " 梯田 " 的样子。随后,山一样高的无主渣堆被覆上近 50 厘米厚的黄土,这才让寸草不生的黑色渣山有了一层可以留住绿色生机的 " 皮肤 "。同时," 依山势、顺山形、随山走 ",依形就势恢复地形地貌,也减少了滑坡、泥石流等安全隐患。

治理期间,石炭井常住人口随之急剧减少,葛义红也随着煤矿工人从贺兰山腹地搬到了山脚下的大武口区。如今,站在大磴沟治理片区的最高处眺望,一座座新的 " 高山 " 拔地而起。" 这是在抚平曾经留下的‘疤痕’,治好矿山,才能有进一步绿化的空间。" 葛义红说。

植树造林,建设绿化工程,实施生态修复

穿越贺兰山的 302 省道两边,一根根滴灌管道像渔网一样紧紧将高耸的渣台包裹。" 这是为了保证苗木的成活率,从春到冬,至少要浇 10 次水。" 葛义红说。正值开春,只见许多裸露地已经被各类新栽植的树苗覆盖。

在贺兰山矿山清退修复之后,如何有效地植树增绿,成了贺兰山治理的头号难题。

种树,要从选取合适的树种开始。2018 年开始,石嘴山市生态保护林场通过和宁夏大学等科研院所合作,在贺兰山进行了一系列试验,最终确定柠条、沙柳、榆树、樟子松和刺槐等作为主要树种。" 贺兰山是石头山,土层薄,植被不易生长。而且这里常年降雨不过两三百毫米,蒸发量却是 10 倍以上,抗寒抗旱、耐盐碱的乡土植物是最佳选择。" 石嘴山市生态保护林场场长张廷谢说:" ‘山顶沙棘、柠条、山桃戴帽,山坡地埂两杏缠腰’,这就是我们总结出来的。"

虽然已经搬离矿区,但听说有植绿修复的项目,葛义红又回到石炭井,加入了植树大军,在修复任务最重的大磴沟片区忙碌起来。

挥舞钢钎、铁锨,奋力刨开坚硬的砂石地,挖出 80 厘米见方的树坑,再将树苗扶正、培土、踩实、浇水。" 挖开薄薄的土层,下面就是蓄不住水的煤矸石。要想树木成活,就得把保墒土、营养土、封土分别覆上去,一层一层踩实,最后稍微一提,让苗木的根系生长方向一致。" 这样被称为 " 三踩一提 " 的小技巧,葛义红和植树者们如数家珍。" 现在,树木成活率能达到 85%。" 葛义红说。

春秋植树,夏季浇水、防治病虫害,冬季防火巡查,葛义红一年四季 " 泡 " 在贺兰山。如今,驱车沿着贺兰山生态修复区域环山而上,随处可见 " 植绿人 " 挖坑换土、放置树苗、提水浇灌 ……" 山下的山杏是我们前些年种的,杏花盛开时层层叠叠。今年我们打算让这煤渣山也披上绿装。" 张廷谢说。

系统提升治理成果,生态文化和旅游融合发展

" 现在石炭井街道只剩不到 100 人,贺兰山修复完成,我的日子就清闲下来了。" 回到石炭井的葛义红没有下山,留在了曾经的老矿区,可这样 " 山中岁月长 " 的日子没过多久,石炭井又热闹了起来。

从 2021 年秋冬季开始,石嘴山市动员全市党政机关、企事业单位和驻石区属单位等 105 家单位,在 302 省道沿线的贺兰山石炭井街道大磴沟区域 8 处矿山生态环境治理区开展分片包植增绿活动。当前正值植树期,不少工作人员打点放线、挥镐抡锨、平整地面,好不热闹。

" 通过‘贺兰山分片包植增绿’活动,一年可植树 1.2 万亩。" 石嘴山市自然资源局局长贾增军说:" 更重要的是,分片包植任务激发了大家的积极性,也让大家感受到贺兰山治理成果的来之不易。现在造林任务就要完成,从矿区关停整治,到内外一体化生态修复,再到治理成果系统提升,贺兰山正在披上绿装。"

生态改善,让曾经 " 卖煤炭 " 的贺兰山,有了多元发展的可能性。

每天早上 7 时 35 分,7524 次列车从银川出发,开往汝箕沟。这列小火车叫 " 石炭井旅游号 ",它串联起大磴沟、白芨沟、汝箕沟等曾经的煤炭矿区。3 小时 52 分钟的车程,带着乘客深入贺兰山腹地,探访那段激情燃烧的工业岁月。

" 生态旅游 + 工业影视拍摄基地 " 就是石炭井矿区探索出来的一条新路子。2017 年开始,石炭井的一些老房子被修缮,老街巷也被保护起来。石炭井工业文旅小镇展示馆成立后,葛义红被聘为讲解员,接待前来参观的游客:" 没想到老矿区留存的工业遗迹也能成为发展旅游的独特优势,这几天就接待了几千名游客,还有好多电影来这里取景呢!"

一山宁而万物生,经过几年的治理,贺兰山生态功能稳步提升,生态廊道修复、生物多样性提升的目标也在逐步落实中。这座巍峨山脉,正见证着 " 绿水青山 " 的生态愿景成为触手可及的生活美景。